5レーン理論って何?理解すべきポイントとルールを知りたい!5レーン理論を理解することでどんな効果があるの?

本記事では、このような方に向けて5レーン理論について解説していきます。

目次

それではさっそく見ていきましょう。

5レーン理論とは?3つのルール

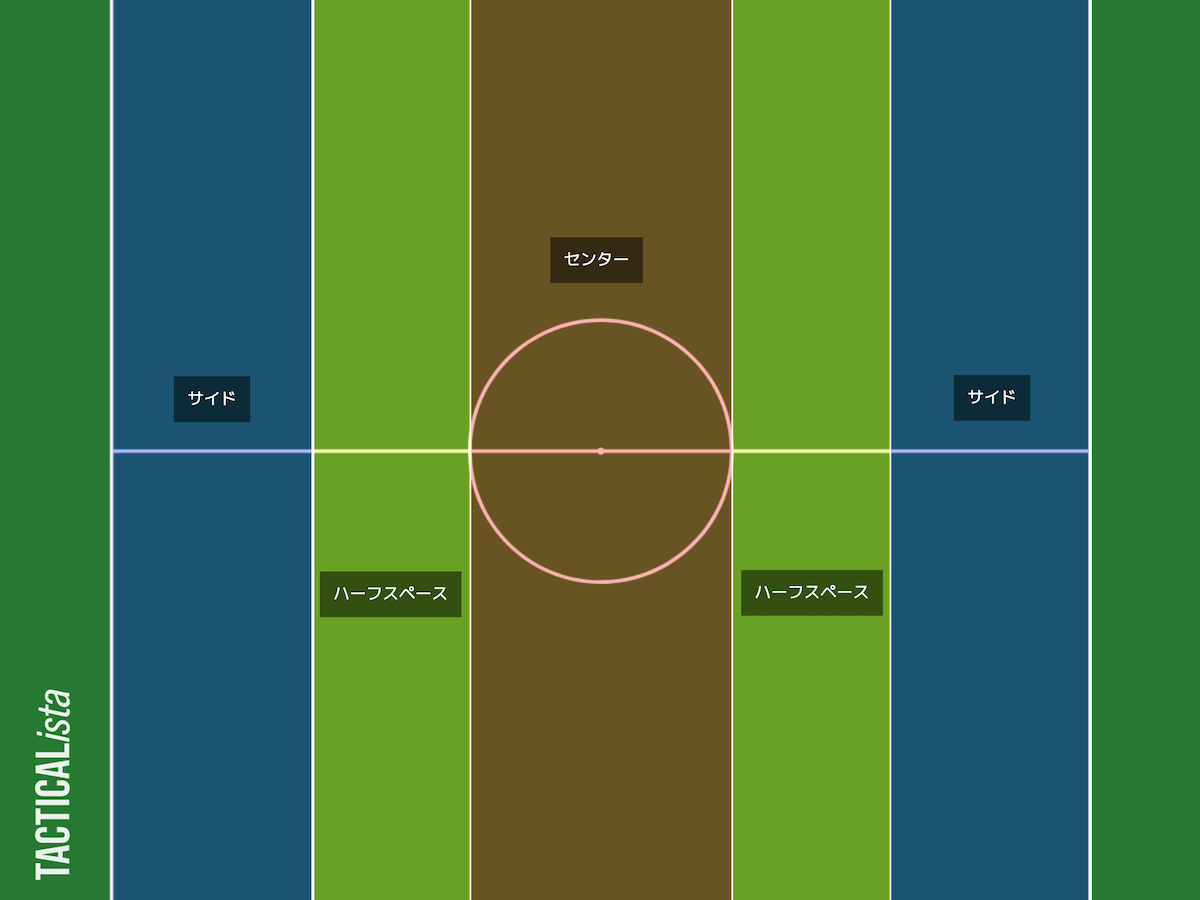

5レーン理論とは、ピッチを縦に5分割した上で各選手のポジションに関する約束事を決めるプレーモデルのことを言います。

5レーン理論は元々ドイツで熱心に研究されており、センターとサイドに挟まれた「ハーフスペース」というエリアの概念はドイツで生まれたと言われています。

また、ペップ・グアルディオラ監督がバイエルン時代、練習場に4本の縦ラインを引いて5レーン理論への理解を求めたエピソードが有名です。

5レーン理論の3つルール

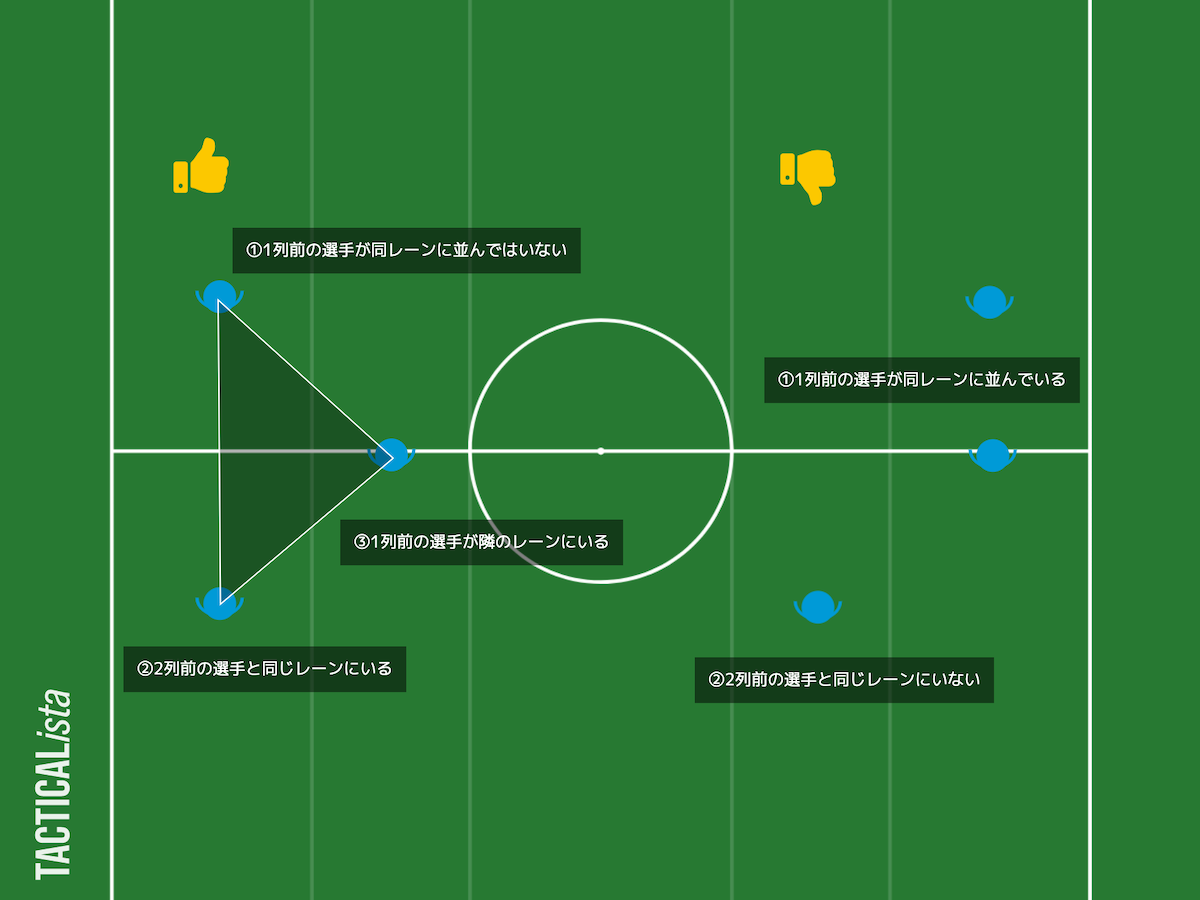

5レーン理論は、トライアングルを作ることが重要視されています。

なぜなら、トライアングル作ることで2つのパスコースを常に確保することができ、ボールを取られた際も囲んで取り返しやすいからです。

そして、トライアングル形成を目的として

- ①1列前の選手が同レーンに並んではいけない

- ②2列前の選手と同じレーンにいなければならない

- ③1列前の選手は隣のレーンにいるべきである

という3つのルールがあります。

この3つのルールを守ることにより、選手同士が適切な距離感を保ちながらプレーすることができます。

5レーン理論のメリット・デメリット

メリット:ボールを保持しやすい

先ほども触れた通り、5レーン理論はトライアングルを形成するプレーモデルであるため、常にパスコースを作り出すことができます。

さらに、ボールを取られたとしても近くに3人の選手がいるため、すぐに取り返しやすいです。

そのため、ポゼッションサッカーを行うチームにおいては5レーン理論は重要視されています。

トライアングルによる効果の実例

こちらはペップが率いるマンチェスター・シティのトライアングル形成による崩しの一例です。

動画の開始前に、左サイドで一度ボールを奪われてしまいますが、2人の選手が近くにいたのですぐにボールを奪い返します。

ボールを奪い返すと、今度はロドリ(16番)とギュンドアン(8番)とフォーデン(47番)、ロドリとフォーデンとデ・ブライネ(17番)の2つのトライアングルを素早く形成。

この2つのトライアングルで斜めのパスを繋ぎ、人数の揃っていたリヴァプールの守備を崩し切りました。

このように、パスコースを作り、ボールをすぐ奪い返すことができるので5レーンを意識することは効果的です。

デメリット:偶発的なプレーが生まれづらい

5レーン理論を常に意識していると、ポジションが被ってしまったことで生まれるスルーなどのコンビネーションが生まれづらくなってしまいます。

ペップもアタッキングサードでは選手を自由に仕掛けさせているので、あくまでアタッキングサードに運ぶまでの理論と考えるのが良さそうです。

5レーン理論を活用したチームを紹介

それでは、実際に5レーン理論を活用したチームを紹介していきます。

バイエルン・ミュンヘン

冒頭でも記載した通り、ペップはバイエルンの選手に5レーン理論の定着を目指していました。

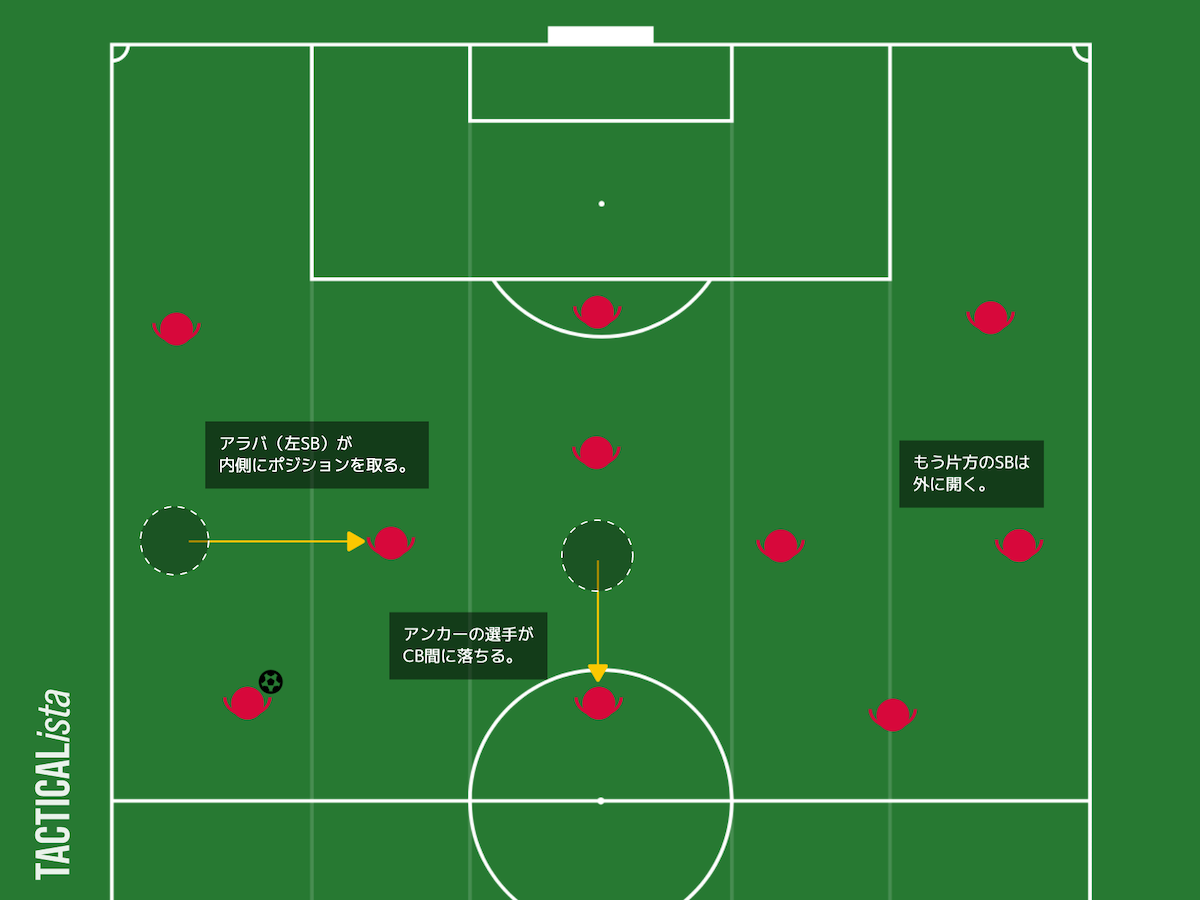

そして、5レーン理論を実現するために「アラバ・ロール」と呼ばれる戦術を使います。

これは、片方のSBをハーフスペースに位置取らせる戦術で、左SBのダヴィド・アラバがその役割をこなしたことに由来しています。

これにより、ポジションがほとんどかぶることなく、トライアングルを形成できていることがわかると思います。

マンチェスター・シティ

マンチェスター・シティもペップが率いるチームです。

しかし、バイエルン時代と違うのはアラバ・ロールを両サイドで行う、「偽サイドバック」という戦術を使っていることです。

これにより、ピッチ全体でより効率的にトライアングルを形成することができます。

偽サイドバックの例:ジョアン・カンセロ

ジョアン・カンセロはマンチェスター・シティで偽SBとして起用される選手の1人です。

動画を見ると、頻繁に中央にポジションを取っていることがわかりますね。

これによって、CBやWGの選手と適切な距離感と斜めの角度を確保しながらプレーすることができています。

5レーン理論を理解してサッカー観戦を楽しもう

5レーン理論という言葉自体は難しいですが、より多くのトライアングルを作るものと考えるとわかりやすいと思います。

ぜひしっかりと理解して、サッカー観戦をより楽しめるようになってくださいね。

今回はこれで以上となります。

最後までご覧いただきありがとうございました。